O pão no centro da transformação

“Os meninos passam liso pelos becos e vielas. Vocês, que falam ‘becos e vielas’, sabem quantos centímetros cabem em um menino?”, provoca a poeta Luz Ribeiro, o olhar firme seguindo o ritmo das mãos que serpenteiam como quem se esgueira para abrir caminho para suas palavras. Ela vai em frente, narrando a vida das crianças da periferia, a vida à margem, invisível a quem vem de fora: “Não tem prestígio, não tem respeito, é sempre suspeito de qualquer situação”. Suas faltas, seus sonhos – “Tudo coisa de centímetros: um pirulito, um picolé, um pai, uma mãe, um chinelo que lhe caiba no pé”. Luz encerra o poema, dedo riscando a garganta: “Quanto mais retinto o menino, mais fácil ser extinto. Seus centímetros não suportam nove milímetros. Esses meninos sentem metros.” Entre palmas e gritos, quem assiste vai à loucura.

Essa performance poética é a alma do slam, um tipo de poesia falada, ritmada à semelhança do rap, só que livre da cadência musical. O que vale é a força da palavra, crua e direta, sem adereços nem firulas; sem figurino nem música, e às vezes até sem microfone. Sozinho no centro, o poeta interpreta um depoimento pessoal, em geral sobre questões sociais que o incomodam, mas vale falar de tudo: de amor, de feminismo, de política, da vida fora dos padrões sociais dominantes. Só não vale se restringir ao formalismo de seguir regras e métricas.

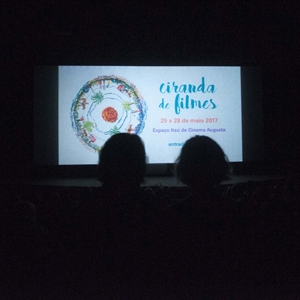

“É um estilo muito livre e democrático, qualquer um pode participar”, explica a MC atriz Roberta Estrela D’Alva, precursora da modalidade no Brasil e curadora de uma batalha de slams nesta quarta edição da Ciranda Filmes, que contará com as presenças da poeta Mel Duarte e da dupla composta pela poeta surda Catharine Moreira e por Cauê Gouveia, do Slam do Corpo, o primeiro slam entre surdos e ouvintes da América Latina. “A ideia do slam é devolver a poesia às pessoas, fazer com que elas sejam ouvidas.” Assim, na rua, na praça ou no teatro, os encontros de slam têm um caráter de arena, uma eletrizante competição entre poetas. Cada um tem três minutos para falar; quando terminam a performance, jurados escolhidos na plateia exibem suas notas. É assim que se define o vencedor, que geralmente leva um prêmio cultural, como livros. Esse aspecto de jogo cria um interesse imediato no público. “A competição deixa a performance mais intensa, mais dinâmica. O slam é uma poesia que só faz sentido porque existe um público que se envolve. A performance implica presença, ouvido, sentidos, emoção. É um encontro verdadeiramente humano.”

“A ideia do slam é devolver a poesia às pessoas, fazer com que elas sejam ouvidas.” Assim, na rua, na praça ou no teatro, os encontros de slam têm um caráter de arena, uma eletrizante competição entre poetas. Cada um tem três minutos para falar; quando terminam a performance, jurados escolhidos na plateia exibem suas notas. É assim que se define o vencedor, que geralmente leva um prêmio cultural, como livros. Esse aspecto de jogo cria um interesse imediato no público. “A competição deixa a performance mais intensa, mais dinâmica. O slam é uma poesia que só faz sentido porque existe um público que se envolve. A performance implica presença, ouvido, sentidos, emoção. É um encontro verdadeiramente humano.”

O slam nasceu nos anos 80, em Chicago, mas os primeiros encontros só começaram a ser organizados no Brasil em 2008. A cena está crescendo: hoje existem mais de 50 grupos em dez Estados. Além das disputas locais promovidas por esses grupos, existem competições de nível nacional. Com os versos de “Menimelímetros”, que abrem este texto, a poeta Luz Ribeiro foi campeã do Slam BR 2016, interpretando também outras de suas criações.

Ao dar espaço para a voz a quem em geral não tem lugar de fala na sociedade – adolescentes, mulheres, negros, gays, da periferia ou do centro –, o slam é considerado uma poesia de resistência. Numa primeira camada, essa resistência é evidente como ação política: o poema como uma maneira diferente de manifestar a insatisfação social. “A poesia abre horizontes, e nesse momento o slam vira um exercício de cidadania. A política partidária está esgotada em sua linguagem viciada. O campo da poética é o novo campo político”, diz Roberta, citando o filósofo Paulo Arantes.

Mas o que está em jogo nessa arena não é só o falar. Participar de um encontro é fazer silêncio em meio a uma cidade barulhenta. Abrir os ouvidos e a mente a visões de mundo diferentes, praticar a escuta empática, resistir à comunicação unilateral das redes sociais. Nas palavras de Roberta, é manter viva a tradição de uma oralidade que nos confere um sentido de comunidade. “O slam abre espaço para a criação de uma nova coletividade. De certa maneira, os encontros recuperam essa necessidade social de nos juntarmos em comunidade para ouvir e contar as nossas histórias.”

Texto: Bruna Fontes

Foto: Renato Nascimento

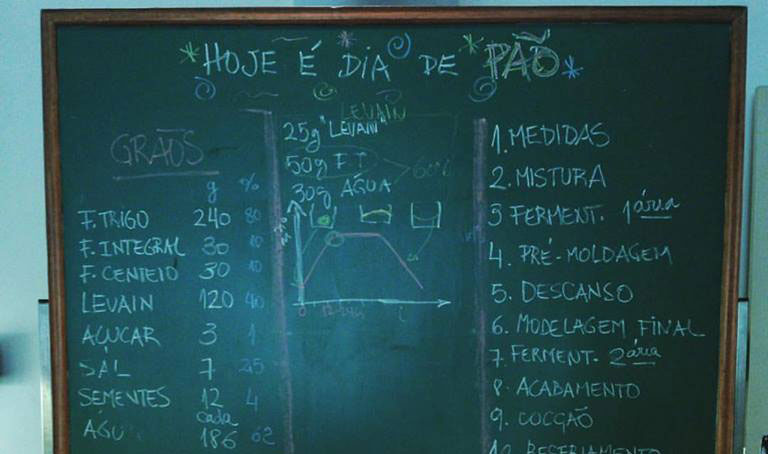

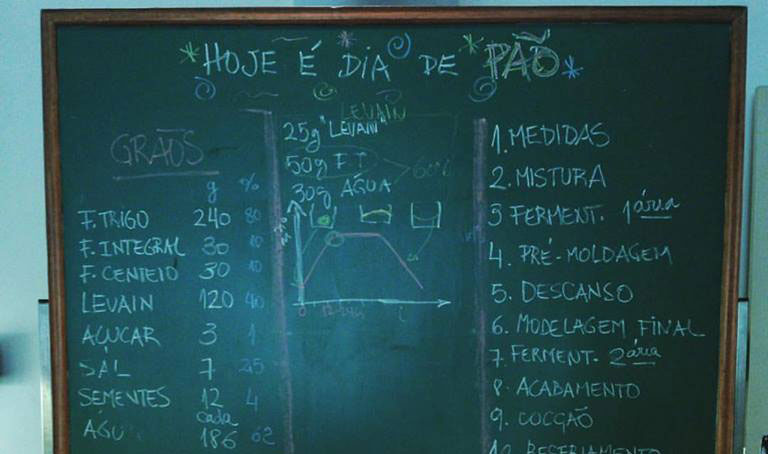

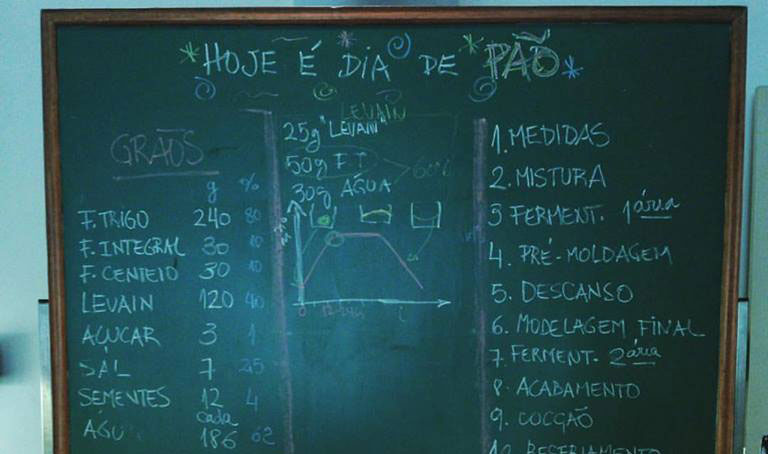

E assim mais uma vez a Ciranda girou. Foram quatro dias incríveis e intensos, com exibição de 68 filmes, muitas prosas em roda e diversos (re)encontros. O cheirinho de pão, saído quentinho do forno, nos lembrava o aconchego da casa materna. Muitos fios coloridos eram um chamado para bordar rios que desaguam memórias e lembranças em nós. Entre uma atividade e outra, uma parada para a meditação. Sim, todo o Cirandar se fez em pausa para a reflexão, momento de reconhecer aquilo que nos fortalece enquanto humanidade.

A palavra falada, em sua extrema potência poética, abriu esta quarta edição da Ciranda de Filmes, cuja curadoria de Patricia Durães e Fernanda Heinz Figueiredo captou fortemente uma necessidade coletiva de nutrição de alma em tempos tão difusos. Os versos dos poetas do slam, que nos desafiaram em batalhas performáticas, deram o tom do encontro logo na abertura. Foram como um antídoto contra um mundo que nos automatiza, nos dilui em cotidianos áridos. A fala poética defendeu o lugar da mulher, questionou a (in)visibilidade da infância, enalteceu a força da negritude, entre outras lutas proferidas em versos pelos poetas no centro da arena.

Na telona, os sonhares. Jovens de todos os cantos do país ganharam voz em “Nunca me sonharam”, longa documental de Cacau Rhoden produzido pela Maria Farinha Filmes que inaugurou a mostra. O filme, que fala desse tempo de “tempestades e trovões”, como o psicanalista Christian Dunker bem define a adolescência, traz o ensino médio como uma espécie de rito de passagem entre o ser jovem e o ser adulto. São muitos os desafios para atravessar tal portal.

Os sonhos serviram de matéria-prima para um debate, envolvendo estudantes participantes do filme e outros responsáveis pelo projeto. Foram muitas as questões apontadas depois da exibição do documentário. Alguns, ainda sem esperanças, questionaram “se ainda é possível sonhar no Brasil”. Logo, no entanto, a esperança por um futuro melhor foi reestabelecida, como feito por uma educadora presente: “Não tenho esperança porque sou uma Pollyanna, mas porque a história é assim, feita de avanços e retrocessos”.

Mas os sonhos foram apontados como importante nutrição para a vida. Nesse sentido, o professor torna-se um vendedor de sonhos aos adolescentes que, ainda não contaminados, ingressam nesse mundo doente. Têm em si todos os sonhos do mundo, de policial a presidente da República. Renovam a sociedade adulta, trazem força àqueles já cansados de lutar. A lição que fica é de inspiração nesses jovens que não desistem, apesar das dificuldades enfrentadas diariamente – da exclusão social ao assédio do tráfico. Ainda sonham. E sonham alto.

E seguimos cirandando por muitas narrativas, as do telão ou não. No saguão do tradicional cinema na rua Augusta, há tempos meca da cinefilia paulistana, as memórias das águas também nos acalentaram a alma nas oficinas bordadeiras de “O rio que mora em mim”. Com tecidos tingidos por jabuticabas e nozes, entre outros frutos, os irmãos mineiros Marilu e Demóstenes Dumont nos convocaram a mandar uma mensagem para as águas que correm nos subterrâneos da terra e da gente. E jorravam palavras como “Paraíba em mim” e “O rio grande é minha fronteira”, que se misturaram aos bordados de muitos fios.

E seguimos cirandando por muitas narrativas, as do telão ou não. No saguão do tradicional cinema na rua Augusta, há tempos meca da cinefilia paulistana, as memórias das águas também nos acalentaram a alma nas oficinas bordadeiras de “O rio que mora em mim”. Com tecidos tingidos por jabuticabas e nozes, entre outros frutos, os irmãos mineiros Marilu e Demóstenes Dumont nos convocaram a mandar uma mensagem para as águas que correm nos subterrâneos da terra e da gente. E jorravam palavras como “Paraíba em mim” e “O rio grande é minha fronteira”, que se misturaram aos bordados de muitos fios.

O alimento não era só o pão que saia quentinho da oficina da padeira artesanal Vania Carvalho. Configurou-se em imagens de imensidão nos filmes e nas rodas de conversa. Assim, adentramos territórios brincantes Brasis afora (“Terreiros do Brincar”), nos vimos de longe e de tão perto (Humano), cantamos o amor e a poesia (“A Família Dionti”; “Window horses – A poesia de Rosie Ming”), enaltecemos o ritmo em nossas vidas (“Foli – Não há movimento sem ritmo” ), reacendemos a potência imaginativa (“Banquetes imaginários” ), visitamos muitos recônditos infantis (“David” e “Rauf” ), celebramos o riso com os curtas dos mestres Charles Chaplin, Jacques Tati e Buster Keaton e reverenciamos também a morte e os recomeços (“Verdade Passageira” e “Quando os Dias Eram Eternos” ).

O alimento não era só o pão que saia quentinho da oficina da padeira artesanal Vania Carvalho. Configurou-se em imagens de imensidão nos filmes e nas rodas de conversa. Assim, adentramos territórios brincantes Brasis afora (“Terreiros do Brincar”), nos vimos de longe e de tão perto (Humano), cantamos o amor e a poesia (“A Família Dionti”; “Window horses – A poesia de Rosie Ming”), enaltecemos o ritmo em nossas vidas (“Foli – Não há movimento sem ritmo” ), reacendemos a potência imaginativa (“Banquetes imaginários” ), visitamos muitos recônditos infantis (“David” e “Rauf” ), celebramos o riso com os curtas dos mestres Charles Chaplin, Jacques Tati e Buster Keaton e reverenciamos também a morte e os recomeços (“Verdade Passageira” e “Quando os Dias Eram Eternos” ).

A criança também esteve no centro da roda. A sessão especial do curta “Criança Fala”, que retrata uma intervenção no bairro do Glicério, em São Paulo, garantindo à infância mais espaços para brincar, mais lugares para ser criança, foi precedida por uma vivência organizada por Nayana Brettas. Ela convidou os participantes a relembrarem as suas infâncias, recapitularem aqueles momentos que foram importantes para a constituição do que são hoje, as memórias afetivas – tudo o que nos fortalece. Veio à tona a criança interior que todos nós possuímos, às vezes enterrada debaixo da rigidez do mundo adulto.

A criança também esteve no centro da roda. A sessão especial do curta “Criança Fala”, que retrata uma intervenção no bairro do Glicério, em São Paulo, garantindo à infância mais espaços para brincar, mais lugares para ser criança, foi precedida por uma vivência organizada por Nayana Brettas. Ela convidou os participantes a relembrarem as suas infâncias, recapitularem aqueles momentos que foram importantes para a constituição do que são hoje, as memórias afetivas – tudo o que nos fortalece. Veio à tona a criança interior que todos nós possuímos, às vezes enterrada debaixo da rigidez do mundo adulto.

Na exibição de “Waapa”, foi discutido o que as culturas indígenas têm a nos ensinar. Nos campos da espiritualidade e da medicina, abordados no filme, vale destacar a busca pela essência das coisas, em que não há espaço para o supérfluo. Se um indígena do povo Yudjá quer passar a capacidade de tecer à sua filha, passa literalmente a aranha em suas mãos, deixa que ela a pique, pois entende que o poder será transmitido pelo contato com o animal. A natureza ao redor, assim como a natureza interior, são nutrientes da vida.

Na sessão especial do filme de “Era o Hotel Cambridge”, a conversa com as crianças que habitam a ocupação do hotel muito nos inspirou. Foram levantados temas como preconceito, comunidade, coletividade. A força dos outros também nos revigora. O filme de Eliane Caffé evoca o poder do coletivo. Uma pessoa sozinha vive na rua. Em conjunto, são capazes de se organizar, ocupar um edifício abandonado, enfrentar as forças policiais, lutar na justiça pelo direito social à moradia. Fica ecoando um grande ensinamento.

Na sessão especial do filme de “Era o Hotel Cambridge”, a conversa com as crianças que habitam a ocupação do hotel muito nos inspirou. Foram levantados temas como preconceito, comunidade, coletividade. A força dos outros também nos revigora. O filme de Eliane Caffé evoca o poder do coletivo. Uma pessoa sozinha vive na rua. Em conjunto, são capazes de se organizar, ocupar um edifício abandonado, enfrentar as forças policiais, lutar na justiça pelo direito social à moradia. Fica ecoando um grande ensinamento.

E a Ciranda girou em muitas prosas. A Roda de Conversa Subjetividades, que contou com a participação de Christian Dunker, Fatima Caldas, Kika Melhem e Mariana David, foi um convite a olharmos a nossa constituição como sujeitos ao longo da vida, a começar na infância, tempo que visitamos mais de uma vez. Também percorremos as memórias afetivas das comidas que nos permearam. A partilha ao redor da mesa é um chamado da coletividade, da tradição e da ancestralidade.

E então chegou o fim (ou só um novo recomeço?). O encerramento da Ciranda celebrou de novo a poesia, sem fim… E depois de assistir ao último filme do cineasta Alejandro Jodorowsky, o instigante “Poesia Sem Fim”, os tambores femininos do bloco afro Ilú Oba de Min ecoaram alto – e fundo –, acordando o que ainda restava de adormecido em nós. Fortalecidos e alimentados (corpo, coração e alma), era hora de voltar para casa. Mas já não éramos mais os mesmos.

Ano que vem tem mais!

Fotos de Aline Arruda e Pablo de Sousa

Fotos de Aline Arruda e Pablo de Sousa

Ver um filme às vezes é uma opção que fazemos para escapar um pouco da vida real. Mas será que é isso que acontece quando a tela do cinema captura por completo a nossa atenção? Na verdade, a narrativa apresentada como ficção nos faz olhar com mais profundidade para a nossa subjetividade e para os nossos caminhos de transformação, aponta o psicanalista Christian Dunker, professor titular do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e organizador da Coleção Cinema e Psicanálise (editora nVersos) e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma (Boitempo).

O cinema “faz parte das redes discursivas que criam a nossa verdade em estrutura de ficção”, diz o psicanalista, que esteve na Roda de Conversa Subjetividades, da Ciranda de Filmes. Para ele, filmes são essenciais, e servem como um bom ponto de partida para conversar com os jovens sobre seus sonhos e sofrimentos – mas nunca como substitutos do diálogo. “Filmes em vez da palavra, sem mediação, conversa ou reflexão são a pior babá que pode haver, porque passam a ser um signo da displicência e demissão dos pais em termos de cultura e educação. Como dizia Goya, o sono da razão cria monstros.”

Leia mais no bate-papo a seguir.

Como o cinema nutre a subjetividade e o sonhar dos jovens?

De muitas maneiras, mas vou salientar duas. A primeira é criando narrativas que nos ensinam como nos transformamos. Isso inclui desde a construção de alteridades até o suporte para fantasias, inclusive a sexualidade e o amor. O cinema ensina qual sofrimento devemos aceitar, qual convoca um processo transformativo em nós e qual impõe uma modificação do mundo ou dos outros. Ele faz parte das redes discursivas que criam a nossa verdade em estrutura de ficção. Por outro lado, o cinema é também a arte do real, como pensavam tanto Bazin como Badiou, em sentidos diversos. Ele funciona como um ponto de unificação e convergência de linguagens, como dramaturgia, fotografia, literatura, música, que a cada momento criam e fixam o que pode ser dito, o que não deve ser dito e o que é impossível de dizer.

Qual é a influência do cinema na construção da intimidade, do aprender a amar, a separar?

De onde surgem as soluções práticas para problemas nunca antes enfrentados? De formas míticas, narrativas ou discursivas que estavam lá, encostadas no fundo do baú, justamente porque quando foram inventadas ninguém sabia muito bem para que elas serviam. É a arte, como invenção de linguagens para um mundo que ainda não existe, mas um dia, às vezes, ele chega.

Você acha que os jovens de hoje têm menos espaço para essa construção da intimidade?

Sim, porque a relação entre a experiência pública e a privada sofreu uma mutação. O avanço da individualização baseada no contrato, a judicialização, a intolerância das relações de diferença e a padronização narrativa das formas de falar de si tornaram o fundamento da intimidade, ou seja, compartilhar uma experiência produtiva de indeterminação, algo cada vez mais raro e mais difícil, portanto mais precioso. Falar de si autenticamente para um outro é um risco que nossa época tolera muito mal. Preferimos fazer outras coisas, por outros meios: escrever, beber, rir, trabalhar, trocar interesses ou sensações corpóreas.

Na vida real eles se sentem mais reprimidos?

Tendemos a achar que a repressão é um processo inerentemente ruim e a ser evitado, porque limita a liberdade e a emancipação. Isso é mais verdadeiro quando pensamos em formas culturais estáveis e em reprodução. Mas a repressão é também o processo pelo qual ocorre o que antigamente chamava-se o “progresso da civilização”. Em certos momentos de transição aguda, anomia ou crise das formas reprodutivas de vida, ou seja, trabalho, linguagem e desejo, percebemos que é mais fácil e importante deixar coisas para trás, negar práticas instituídas ou reprimir formas expressivas do que inventar novas formas de vida, até porque neste momento não sabemos como e por onde isso pode ser feito. Quando isso acontece, surgem efeitos curiosos, como os de hoje, nos quais os jovens aparecem como moralistas, vigilantes reprimindo costumes e imagens, de si e dos outros, apegando-se à lei, transformando em bullying o que for possível, “esquecendo” a revolução sexual que nos precedeu. A responsabilidade sexual, como desejo subversivo e invenção de novos mundos, transforma-se assim apenas em errância de sensações sem consequência, um exemplo de repressão neoliberal.

A ficção que aborda problemas como bullying e suicídio, como a série 13 Reasons Why, ajuda ou confunde o jovem?

De um lado ajuda, porque narrativiza o problema, coloca a contradição, mostra o conflito. Por outro atrapalha, porque desencadeia o desamparo, a angústia e o contágio identificatório por via da retomada de soluções regressivas. A série 13 Reasons Why é desesperadora para os psicanalistas, pois mostra o deserto da ausência de escuta, mas também a indiferença e desistência subjetiva da personagem para falar de si. É lindo que quando ela o faça isso ocorra por meio de um “instrumento” antigo, que são as fitas cassete, da década de 1980. É didático como isso acontece, reeditando um pouco a função dos antigos diários íntimos. Ela se abre para o risco de falar com alguém, o psicólogo da escola. E aí a coisa fica ainda mais exasperante para os psicanalistas, porque o que vemos é uma aula de “surdez clínica”, uma lição básica de tudo o que não fazer nesta situação. Sim, até mesmo nós, os psicólogos, desaprendemos a potência da escuta e da fala, preocupados em manter os interesses de imagem funcional e contribuir para nosso “belo quadro social”.

Por que você acha que o jovem de hoje enfrenta suas experiências de modo mais individualizado?

Acho que a individualização requerida por nossa época inventou a figura do empreendedorismo narcísico, pelo qual rapidamente a criança aprende a importância de administrar sua imagem e seus interesses, individualizados, de modo a amplificar seus ganhos em termos de capital cultural e capital social. Aquele que não sabe capitalizar seu sofrimento, de modo a torná-lo produtivo – por exemplo, expondo-o na rede, transformando-o em ódio que o faz trabalhar mais, fortificando sua identidade e seu lugar de fala – será percebido como fracassado, excluído ou perdedor. Isso padroniza o sofrimento no laço social, destrói a potência da intimidade e isola as pessoas, o que obviamente aumenta o sofrimento.

Como essa intimidade precisa ser reinventada, então?

Outro amor é preciso. Intimidade é conflito, e não só zona de conforto e segurança. Estamos encalhados entre uma forma debilizante, infantil e incondicional de amor – que quando dá certo, dá errado, por exemplo: o casal vira um par de irmãos colaborativos e sem sexo – e um amor funcional tipo Tinder, que enquanto estiver “pagando bem continua, senão fecha”, que justamente por dar errado, dá certo, por exemplo: casais que são verdadeiras holdings jurídicas, unidades de combate e predação orientadas para resultados.

Texto: Bruna Fontes

Nascida na Brasilândia, zona norte de São Paulo, Elisabeth Belisário cresceu ouvindo do pai militar, um homem rigoroso, que era preciso batalhar para “ser alguém na vida”. Só entendeu melhor o que o conselho significava quando seu mundo foi se expandindo, para além das quebradas. Numa sociedade de profundas raízes racistas, a menina negra da periferia tinha que provar que “era mais”, que podia ir além. E escolheu seu instrumento de luta, inicialmente a contragosto do pai. Virou Beth Beli, forte referência feminina nos tambores.

Aluna de colégio militar na juventude, hoje ela lidera um outro exército. Só de mulheres (trezentas!), atentas a seus sinais para fazer ecoar os sons de agogôs, xequerés, alfaias e djembês. Sua farda é também outra. De camisa colorida e chapéu adornado, ela comanda o bloco afro Ilú Obá de Min, nome iorubá que significa “mãos femininas que tocam tambor para Xangô”. Sua batalha é pelo empoderamento feminino, pela força da cultura negra, pelo direito de ocupar os espaços públicos. “Aqui as mulheres podem cantar, podem dançar e podem tocar”, anuncia ao microfone durante uma apresentação do grupo em São Paulo. Seu comando é o da “suavidade”.

Era jovem quando conheceu sua mestra, uma amiga inspiradora: Girlei Luiza Miranda, filha de bamba, um mestre de bateria, criada nas batidas de escolas paulistanas como Peruche e Rosas de Ouro. Num dia, batucando num balde por brincadeira, Girlei logo percebeu que na menina pulsava um ritmo. Foi sua primeira incentivadora e juntas passaram a frequentar muitos barrões. Tempos depois, criaram com uma turma de amigos a Banda-Lá, sendo esse “lá” a África e todo o seu legado ancestral. “Nessa época só tocava xequeré, não me deixavam tocar tambor”, lembra. “Ainda não era o meu tempo”, diz sabiamente com um jeito doce, sorriso nos olhos.

Era uma banda de ativistas negros, um total de 22 pessoas, entre músicos e dançarinos, que reverenciavam os orixás. Nessa época, foi iniciada nos terreiros de candomblé, onde ouvia atentamente o som dos tambores, que batia fundo na jovem, em seus vinte e poucos anos. Mas revela que o som era também recebido com um certo temor, algo originário lá na infância. “Não sei bem por que, mas eu tinha medo de mar e de tambor”, lembra. Seu medo virou sua matéria-prima. “Eu não escolhi o tambor, foi o tambor que me escolheu”, afirma, ciente de sua missão espiritual – e também social, feminista e artística.

A Banda-Lá durou uma década. Depois muitos dos seus integrantes decidiram ocupar lugar nas universidades. Beth e Girlei herdaram os tambores – e seguiram em busca de suas próprias batidas. Depois vieram a passagem pelo bloco Ori Ashe, grupo afro-sampista, com a participação de homens e mulheres, e os trabalhos teatrais com Zé Celso, Renato Borghi e Ligia Veiga. Também se enveredou pelos caminhos da arte-educação. Mas não demorou muito e reverberou um novo chamado. “Muita gente dizia que eu devia voltar com o trabalho de percussão ecoando a cultura negra. Então eu disse: ‘Eu volto, mas só se for para trabalhar para Xangô, o orixá da justiça. E que seja um grupo só mulheres: no pensar, no dizer, no cantar, no tocar, no dirigir. Em tudo. Queria inverter os acessos”, diz a filha de Oxóssi com Iansã.

Foi nesse período em que o grupo estava em gestação, ainda sem nome, que encontrou uma de suas parceiras até hoje: a sambadeira do Recôncavo Baiano Nega Duda, filha de Xangô. Muitas outras filhas do orixá surgiram em seu caminho. Era um sinal. O Ilú Obá de Min, explica Beth, é regido por Xangô e Iansã, “o casal mais quente do Orum”, o panteão dos orixás. O grupo, que teve também em suas origens a participação de Adriana Aragão, completou 12 anos em 2016. 12 é o número de Xangô. “Estamos no momento de olhar para essa filha e esse filho que está com 12 anos”, diz a fundadora.

O trabalho cresceu, desdobrou-se em muitos projetos, que levam o pensar para a roda (Ilú na Mesa), com encontros entre mulheres da tradição oral e da academia, e também para as escolas (Tenda Afro-Lúdica), com atividades que trabalham a Lei 10.639, sobre o ensino das culturas afro-brasileira e africana na sala de aula.

Nessa trajetória, já cantaram a história de muitas mulheres, Leci Brandão, Elza Soares, Raquel Trindade, Maria Carolina de Jesus e Rainha Nzinga, que nem de longe passou em suas aulas no colégio militar. É cantando a saga dessas personagens femininas inspiradoras, muitas delas esquecidas dos livros escolares, que segue na sua missão de desconstruir 500 anos de história. “Faço isso nas brechas que eu tenho, com os meus alunos nas aulas de arte-educação, com as mães dos meus pacientes [faz há tempos um trabalho com crianças com câncer em hospitais], com as mulheres no Ilú, nas palestras.”

Beth Beli é percussionista, regente, compositora, arte-educadora e cientista social, sua formação mais recente, depois de muito frequentar escolas informais nos barracões, nos teatros e nas ruas. É a caçula de sua família. E também seu esteio. Foi ela quem levou a cultura negra de volta para casa e dialogou com os seus sobre velados processos de silenciamento e branqueamento, historicamente enraizados na nossa sociedade. “Minha mãe me liga pra falarmos de tudo, todas as questões. De algum modo, materializo o que estou fazendo. Quando boto meu paramento, não sou mais a Beth, estou sob o comando de Oxóssi, a força da caçadora, aquela que caça para nutrir a família em todos os aspectos”, diz, ainda vibrante depois de reger uma apresentação. “Onde meu pai estiver ele deve estar contente.”

Texto: Gabriela Romeu

Foto: Vanderlei Yui

O som seco e alternado das mulheres batendo seus bastões nos pilões para fazer farinha atravessa uma aldeia Malinkê na Guiné, na pontinha oeste da África. No embalo desse apiloar, acompanhamos a percussão do cotidiano: o peneirar da massa, os secos passos das mulheres que cruzam a savana carregando gravetos na cabeça, o tempo da menina puxando a corda para trazer a água do fundo do poço. “Todas as coisas são o ritmo”, diz um veterano Malinkê na abertura do curta-metragem “Foli – Não existe movimento sem ritmo”, dos holandeses Thomas Roebers e Floris Leeuwenberg.

Do outro lado do oceano Atlântico, o percussionista Naná Vasconcelos passeia por Salvador (BA) captando essa cadência da vida: os múltiplos sons que nascem dos estreitos corredores do mercado popular, a remada no rio, o trem em seu trilho, o talher triscando o prato, a onda do mar que bate na pedra. No documentário “Diário de Naná”, de Paschoal Samora, as crianças escutam atentas o que o mestre tem a dizer.

Do outro lado do oceano Atlântico, o percussionista Naná Vasconcelos passeia por Salvador (BA) captando essa cadência da vida: os múltiplos sons que nascem dos estreitos corredores do mercado popular, a remada no rio, o trem em seu trilho, o talher triscando o prato, a onda do mar que bate na pedra. No documentário “Diário de Naná”, de Paschoal Samora, as crianças escutam atentas o que o mestre tem a dizer.

“O primeiro instrumento é a voz. E o melhor instrumento é o corpo”, diz Naná, que das palmas das mãos tira o som de um pandeiro imaginado. O ritmo é a música que nasce da escuta do corpo, e não da abstração da alma, inspirado pela atenção ao compasso do mundo.

Para dois jovens irmãos portugueses, o ritmo está nas cordas do violão e do violino. Já para o menino angolano, sai dos braços, dos quadris e da cabeça, acompanhando a música que toca. E, para o brasileiro, corre com a bola de futebol no quintal de terra de uma casa que ficará pronta a seu tempo. No ônibus, a caminho do ensaio, até tabuada vira canção para os estudantes de Ceilândia (DF). Seus sotaques e vidas tão diferentes entrarão em compasso quando os meninos de Portugal, Angola e Brasil se encontrarem para cantar junto com Naná e o maestro Gil Jardim em Brasília (DF), a jornada que acompanhamos em “Língua Mãe”, de Fernando Weller e Leo Falcão.

No filme, o berimbau de Naná faz a ponte entre essas culturas. A primeira batida espanta e encanta os alunos portugueses. Um menino faz uma entrevista com ele e quer saber como aprendeu a tocar o berimbau. Naná diz que desde criança foi seduzido pelos encantos do instrumento. “Fiquei fascinado porque o som dele é aqui perto do corpo. É tudo aqui perto do coração, dá uma emoção muito forte.”

Na toada do coração, o pulsar ritmado que nos move. Da cave escura ouvimos um canto em uma língua africana, um lamento profundo que nos transporta a tempos ancestrais, como um feitiço marcado para evocar o nosso divino. Desacelera o tempo, até que o grande gongo de Naná soe, grave, aquiescendo a dor e nos trazendo de volta ao compasso presente. À luz do dia, ele canta sozinho na praça: “Mãe minha, ô, mãe minha / ai que dor no coração.” As mãos largam os chocalhos e acolhem a cabeça baixa. Mas o ritmo é também alternância. Logo ele está aos risos com o amigo à beira de uma palafita fincada no oceano. Com um pequeno chocalho e algumas palmas, a conversa logo vira música. Eles param. “Se atravessar esse mar vai dar na África?”

Na tribo Malinkê, o silêncio nos mostra que, para o ouvido, tudo tem uma cadência: o machado que golpeia a árvore até ela cair, as pancadas que moldam o ferro do agogô, as mãos que esculpem e forram um futuro tambor. O trabalho de virar música. Os meninos batem latas na beira do rio, aprendendo o som dos homens. De volta a Salvador, outros meninos tiram sua percussão da sucata, transformando latas de tinta e bombas plásticas em seus instrumentos.

O trabalho também vira música. Foi nos quilombos baianos que a enxada perdeu o cabo para ser batucada e puxar o som do tambor e da cuíca — “capinasom”, define Naná. Em Cachoeira (BA), dona Damiana, veterana do samba de roda, conta como aprendeu a compor seus ritmos nos intervalos do ofício de charuteira, batendo as tabuinhas de madeira que usava para fazer charutos. “Olhe, gente, o samba é a vida, é alegria”, sorri. Para ela, o fim do nosso pulsar não é o fim do ritmo. “Até os mortos levantam da sepultura”, diz, ouvindo a levada acelerada de seu samba de roda.

Texto: Bruna Fontes

Texto: Bruna Fontes

“A missão inconfessada da educação é manter as pessoas iguais; para que não mudem. Penso que a educação é ‘o sócio invisível’ do que Einsenhower chamava de ‘complexo militar-industrial’”; “Neste formato, a educação está feita para criar trabalhadores e não para o desenvolvimento humano. E eu acredito que sem desenvolvimento humano não há evolução social”, disse Claudio Naranjo a um entrevistador, em sua última passagem por Moscou.

Aos 84, Naranjo parece ter pressa, pois não se aquieta em Berkley, EUA, onde vive desde a década de 70. Nessa época, tornou-se um dos expoentes de Esalen (o célebre Instituto contracultural de estudos humanistas), professor da Universidade da Califórnia e sucessor de Fritz Perls – o “pai” da Gestalt-Terapia.

A despeito da idade, sua caminhada parece progressivamente intensa nos últimos anos. Além de escrever livros, dar aulas, pautar a Escola SAT e gerir sua Fundação (FCN), entre outras atividades, o sábio de Valparaiso viaja de um canto a outro do planeta se acercando de públicos variados – de jovens estudantes a autoridades do setor educacional – para difundir ideias e apresentar suas práticas com o objetivo de dispor uma postura inovadora diante do ofício de educar. “Proponho uma educação que transcenda a mente patriarcal”, diz. Por seu trabalho, recebeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz em 2015.

Naranjo poderia ser chamado de “um filósofo de campo”, aquele que cria alicerces para a implementação prática das teorias que vem desenvolvendo ao longo de décadas. Durante esse tempo, alinhou-se diretamente a muitos professores notáveis – de cientistas, pensadores ou artistas ocidentais, como Tótila Albert, até líderes orientais, como Tarthang Tulku Rinpoche. Já há algum tempo, ele é reverenciado como mestre para centenas de pessoas que têm contato com o seu trabalho em diversos países, principalmente por meio da Gestalt Viva (considerada por especialistas como a evolução criativa da filosofia e das ferramentas processuais de F. Perls); do desenvolvimento do Eneagrama da Personalidade e da constituição da Escola SAT.

Seria bem frustrante elaborar um resumo de sua trajetória em tão curto espaço. Para isso, a internet está aí com uma vasta pulverização de suas pegadas mundo afora, além de já ser possível encontrar boas biografias publicadas, como Claudio Naranjo – La vida y sus enseñanzas, do jornalista espanhol Javier Esteban (o mesmo que escreveu o celebrado Psicomagia, em parceria com Alejandro Jodorowsky).

Os atributos do pioneiro da Psicologia Transpessoal são inúmeros: médico psiquiatra, cientista, investigador acadêmico, professor, filósofo, pianista clássico, terapeuta, autor de mais de 50 obras literárias que, publicadas em variados idiomas, abordam da meditação à educação, passando pela neurociência, pelo estudo de enteógenos e derivados, pelo cruzamento de técnicas terapêuticas e medicinais, ligações entre desenvolvimento humano e espiritualidade etc.

No entanto, não é por conta de seus títulos nem só pela sua extensa obra que a Ciranda de Filmes se sente honrada em ter a presença de Claudio Naranjo, mesmo que virtualmente, em sua programação.

A deferência é principalmente pelo ensinamento de um ativista que, já octogenário, opta por colocar a mão na terra e dedicar seus dias a semear algo que provavelmente não lhe trará o prazer da colheita: a ansiada Revolução Social através da Educação.

O exemplo precede as palavras. Por isso, até mais do que por suas férteis ideias, é pelo modelo de sua disposição militante que, simbolicamente, abrem-se todas as Rodas de Conversas deste ano com o trecho de uma palestra (cuja íntegra está disponível abaixo) que Naranjo dedicou especialmente à Ciranda de Filmes 2017.

Texto: Ataliba Benaim

Folhas verdes fresquinhas vão direto da colheita da agricultura familiar para a da merenda escolar no interior paraense, uma horta é cultivada em meio a cidade de São Paulo, um banco de sementes “dos avós” garante a segurança alimentar de comunidades rurais do interior da Paraíba, crianças são “alfabetizadas” na cartilha de alimentos saudáveis, sem excesso de açúcar, em uma ONG paulista.

Com essas e outras histórias, o documentário “Fonte da Juventude”, de Estevão Ciavatta, nos leva a viajar aos grandes centros urbanos e aos rincões do Brasil em busca de uma receita da longevidade. Sua câmera sobrevoa diversas paisagens, das mais rurais às mais urbanas, das monoculturas e das plantações que preservam a biodiversidade, e aproxima o foco dos alimentos que chegam processados ou em natura ao nosso prato. O que nos alimenta ou como nos alimentamos?

Na busca por algumas respostas, há números que assustam: um terço da população do mundo está doente porque come mal. O Brasil vem seguindo esse padrão, mas com um agravante. “O crescimento do excesso de peso é mais rápido do que em muitos países”, afirma Ana Lydia Sawaya, escritora e cientista especializada em nutrição, uma das muitas especialistas que debatem o tema no filme. E esse quadro já compromete as gerações futuras, uma vez que a taxa de obesidade entre crianças tem aumentado 7% ao ano, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

José Graziano, mentor do programa Fome Zero e diretor-geral da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação), acha que é possível reverter essa situação. “Está sobrando alimento. Nós desperdiçamos praticamente um terço do que produzimos.” A grande questão é que as pessoas, especialmente as mais pobres, não têm acesso a frutas, verduras e legumes.

A câmera de Ciavatta viaja pela periferia de São Paulo (SP) para mostrar a realidade de quem vive em um deserto alimentar, ou seja, onde não dá para comprar produtos frescos em um raio mínimo de 400 metros. Passamos pelas prateleiras de um pequeno mercado na zona leste da cidade: só embalagens, nada de hortifrúti. “Eu não dou muito o natural, porque nem tudo a gente encontra aqui, e não dá pra cultivar. Se eu estivesse lá na Bahia, era tudo natural”, diz o segurança Manoel Santos, falando da alimentação de seu filho, Daniel.

O que ele nos conta é um exemplo de como o desenraizamento cultural de quem migra da roça para áreas urbanas leva ao abandono do consumo de alimentos frescos. Comendo biscoito e tomando refrigerante cedo demais, Daniel chegou a pesar 19 kg aos dez meses de vida, um quadro que só foi revertido com reeducação alimentar. Como ele, 60% das crianças brasileiras ingerem açúcar antes dos dois anos. “É uma situação gravíssima, pensando na formação do hábito alimentar”, afirma Gisela Solymos, do Centro de Recuperação e Educação Nutricional.

Cuidar da boa alimentação das crianças, descobrimos, é o primeiro passo para reverter esse quadro e, ao mesmo tempo, estimular a produção agrícola. “O ambiente escolar é o mais estratégico para discutir a alimentação”, diz a economista Tereza Campello, ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Afinal, uma rede pública que alimenta 43 milhões de crianças tem o poder de fortalecer a agricultura local, como vemos em Paragominas (PA). Lá, as escolas preparam a merenda apenas com alimentos comprados de produtores da região. “Tem dia que a gente vende 700 pacotes de cheiro verde, 300 pés de alface”, demonstra o produtor José Carlos Ferreira.

Na zona oeste do Rio de Janeiro (RJ), conhecemos Vanessa Danciger, que virou uma pequena agricultora urbana para ajudar o pai a se alimentar melhor e se livrar do excesso de peso e de problemas como diabetes e hipertensão. Deu certo: depois de passar a comer mais vegetais e frutas, o fotógrafo Maurício Danciger deixou de ser um cara de 130 kg que tomava cinco remédios por dia para chegar aos 90 kg sem precisar tomar mais nenhuma medicação.

De lá, entramos na mata para aprender que a flora brasileira tem 46 mil espécies, das quais 10 mil são comestíveis, segundo o biólogo Valdely Kinupp, professor do IFAM (Instituto Federal do Amazonas). Essas PANCs (plantas alimentícias não convencionais) podem ser consumidas como salada, em sopas como o caldo verde ou empanadas. Ele arranca uma folha verdinha de urtigão. “É riquíssima em boro, molibdênio, ferro, zinco, que são elementos que faltam, inclusive, em alimentos ultraprocessados”, conclui, comendo a folha que estava enrolando.

Seguindo viagem, chegamos a Santarém (PA) para ver como se prepara a mujica, uma sopa grossa de peixe amassado com uma farinha feita com uma das 41 variedades de mandioca da região e que leva vários tipos de PANC, como o cariru, a vinagreira e a alfavaca. “O ato de comer vai além de se alimentar. É cívico, é cultural, é social. É a primeira alavanca em defesa da biodiversidade. Quanto maior for o nosso paladar, mais seguras estarão as nossas reservas naturais”, defende o chef Alex Atala.

Sobrevoando canaviais, passeando por hortas urbanas, entrando na selva e mergulhando em sementes típicas do Brasil, percebemos que o que colocamos no prato não muda só a nossa saúde. Essa escolha tem o poder de transformar todo um modo de produção.

Comer melhor, portanto, é uma maneira de incentivar um novo padrão agrícola. É decidir se vamos fortalecer os 4,5 milhões de agricultores familiares ou os 500 mil trabalhadores de grandes latifúndios; definir o sucesso de um produtor orgânico ou dos produtores de defensivos. “A comida é um ato político. Se a gente não pode escolher o que comer, a gente está sendo refém da política dos outros”, conclui a culinarista e apresentadora de TV Bela Gil.

Texto: Bruna Fontes

A nossa existência neste mundo às vezes é breve; às vezes, longa. Mas o que estamos fazendo com esses anos se ela não for plena de sentido? Em alguns momentos nos sentimos completos. Ao percorrer seu álbum de fotografias e rever a infância, a adolescência e o casamento com Beto, Marina Bitelman, a protagonista narradora de “Verdade Passageira”, conclui que teve muita sorte na vida. Em outros momentos, porém, algo nos falta, e esse significado se esvai. Marina expressa o seu vazio: “De repente, o mundo parou”, ouvimos, entrando na surda escuridão de um túnel na estrada.

Em busca do sentido que recoloque seu mundo em marcha, Beto e Marina partem em uma longa viagem sem data de volta. Eles nos levam a países distantes, como o Marrocos, o Nepal, a China, em um misto de trabalho e de busca espiritual. A casa foi desmontada, a vida em comum dentro de caixas de papelão. As mochilas de viagem voltam a ser apenas duas. Ela se pergunta: “Nós éramos uma família. E agora, o que somos?”.

No Marrocos, ponto de partida dessa jornada, o casal entrevista empreendedores para descobrir como o microcrédito (especialidade de Beto) pode ajudá-los a desenvolver seu potencial, materializar seus sonhos. É assim que eles e nós conhecemos as histórias, as esperanças e as dores de tanta gente diferente. A tapeceira Ellaouat explica como aprendeu sozinha a arte que desde menina a encantou. Ela graceja, conta seu ofício, enxuga lágrimas. Sentadas no chão, ela e Marina se abraçam, entre risos. “Como eu posso me sentir tão próxima de alguém que eu nunca vi na vida — e talvez nunca mais veja?”

O próximo trem parte. “Eu olho pro Beto e me pergunto: será que a gente ainda é uma família?” Da janela, avistamos apenas a calmaria de uma extensa planície, a caminho da Ucrânia, terra dos avós de Marina. De lá, o casal vai à Rússia, ao Quirguistão, ao Vietnã. Cada chegada a um novo país traz à narradora uma sensação de insegurança, de ter perdido tudo o que havia conquistado até aquele momento. Um lento exercício de aceitação da impermanência.

Ela ouve a história da vietnamita Huynh Thi Kim Lien, que vende brinquedos e faz faxina para sustentar a casa, e ainda assim só ganha o suficiente para a comida. Chove, e uma pequena cascata desce do telhado para uma bacia na cozinha. Ela se diz uma mulher azarada: o marido só bebe, não trabalha porque é fraco para os serviços braçais. Seu sonho é ter uma casa sólida. “De onde essa mulher tira força para sustentar a família sozinha?”, reflete a narradora.

Ver o mundo passar pela janela do trem faz Marina entrar em um tempo só dela. E então ela volta para o dia em que sua filha Sofia nasceu, em 2005. O bebê carequinha aparece na tela, no colo do pai, abraçado pela esposa, olhando para nós. O vazio é nomeado. “Como aguentar a dor de perder uma filha?”

Seguindo viagem, o casal conversa com as mulheres de uma sangha indiana, uma espécie de comunidade em que elas trocam experiências para ajudar as outras a realizar o sonho de ter um negócio com o dinheiro que ganham com a prostituição, onde são jogadas para pagar dívidas, às vezes contraídas por seus maridos. A força e a vulnerabilidade dessas mulheres intriga a narradora.

No Nepal, Suntali Tamang, dona de uma avícola e criadora de uma associação comunitária de microcrédito, conta que um filho trabalha na fazenda, o outro acabou de se formar e o mais novo está estudando. Mas a filha não está mais entre eles: foi estuprada e morta em um canal ali perto. No silêncio, a emoção contida de uma dor que Suntali não esqueceu.

No ritmo do barco que desliza rio abaixo, Marina reflete. “Juntos, olhamos pra nossa dor. O caminho não é negá-la, mas deixar ela nos transformar.” Cada uma dessas histórias, para ela, devolveu ao casal a capacidade de sentir e de reestabelecer elos com as pessoas. A dor que marca um período também traz um novo olhar para ressignificar a vida e construir novas verdades, ainda que passageiras. Ao voltar da viagem, Marina e Beto construíram outras carreiras, uma nova família, pois “quando um coração se quebra, ele se abre ainda mais”.

Texto: Bruna Fontes

O cinza reina, o inverno congelante parece eternizar a escuridão, a guerra, o choro, a espera. O início declara a morte. O que o fim vai declarar? Assim começa uma busca à sombra de uma guerra.

“Rauf”, longa-metragem ficcional dirigido por Barış Kaya e Soner Caner, traz a vida dos curdos, um povo que luta por suas autonomia e independências política e territorial há muitos e muitos anos. Eles vivem em pequenas vilas ao redor do Irã, do Iraque, da Síria e da Turquia. Rauf, que vive num desses vilarejos turcos, é menino curdo, uma minoria frágil que sofre grande perseguição, em meio a uma briga invernal entre grandes, pelo petróleo.

Ao anoitecer, os habitantes da sua vila se escondem em suas casas escuras, apagadas, para se protegerem de ataques. O opressor, como uma raposa, não pode ser visto. Ao som de bombas, Rauf é acolhido pelo carinho maternal. Ele dorme e acorda ligeiramente ao som delicado do choro de sua mãe, que sofre por seu filho mais velho, que foi para as montanhas. Dia após dia, uma senhora silenciosa, sua avó, contempla as montanhas, em uma espera sem fim. A esperança e o sonhar sintetizados em uma imagem de loucura.

Uma figura folclórica do lugar, um veterano curdo de uma guerra estrangeira, vai até a escola para contar suas histórias, lembrar como ele perdeu a visão. Rauf é interrompido na escuta e injustamente expulso da classe. Os adultos escondem, querem ser mestres, se esforçam para não explicar, insistem que as crianças não percebem, não entendem, não sentem.

Uma figura folclórica do lugar, um veterano curdo de uma guerra estrangeira, vai até a escola para contar suas histórias, lembrar como ele perdeu a visão. Rauf é interrompido na escuta e injustamente expulso da classe. Os adultos escondem, querem ser mestres, se esforçam para não explicar, insistem que as crianças não percebem, não entendem, não sentem.

Quando Rauf é expulso da escola, seu pai o leva para o carpinteiro para que possa aprender o ofício do amigo. A ocupação principal do carpinteiro é fazer caixões para os mortos da causa que todos sabem. Na oficina, Rauf conhece Zara, filha do artesão, uma moça dez anos mais velha que ele, pela qual nutre um amor platônico. Em um esforço de se aproximar e encantar a jovem, Rauf se coloca a tarefa de procurar o rosa, cor preferida da enamorada, enquanto aprende o ofício de enterrar os mortos de seu povo.

Onde encontrar a luz e a cor para a intimidade das casas escuras? Como transcender a morte, o cinza, o inverno congelante, a guerra, o choro? O silêncio da espera se rompe, e a aparente loucura se apresenta como ingresso para a escalada primaveril até o rosa. Mesmo onde aparentemente não há, onde ninguém conhece a cor, Rauf não desiste. Depois de várias mortes, ele amadurece e colore de sentido o viver, o crescer e o morrer que habita.

Texto: Vanessa Fort